Широколиственные деревья список

Широколиственные леса

Растут там, где влажный и умеренно-влажный тёплый климат с равномерным годичным распределением температур.

Зона широколиственного леса начинается после смешанного и мелколиственного леса.

Широколиственные леса типы

- хвойный лес;

- смешанный лес;

- лиственный лес.

Широколиственные леса виды

- Тайга – из хвойных пород деревьев.

- Смешанный лес – вперемежку растут и хвойные, и лиственные деревья. Причём тех или других не менее 5 %.

- Широколиственный и мелколиственный лес. Здесь нет хвойных деревьев, только с листовыми пластинками. Растительность расположена ярусами, а разнообразие трав преобладает над количеством видов деревьев.

Широколиственный лес фото

Где находятся широколиственные леса

Широколиственный лес занимает умеренный пояс в Северном полушарии. Этот лес растёт на территории Западной Европы, нет только в Средиземноморье. Встречается в Польше и в Украине, в южных районах Центральной России и по Средней Волге.

Обширные массивы широколиственного леса занимают Дальний Восток на юге, китайские северные и восточные территории, Корейский полуостров, центр Японии и северо-восток США. Маленькие участки встречаются в Южной Америке, в южной части, и в среднеазиатских районах.

Особенности леса

Лиственным деревьям необходимы умеренное тепло и влага. В чащах этих лесов обитают многочисленные животные, рептилии, птицы и насекомые. Широколиственные леса состоят из двух различимых ярусов: деревья и кустарники. Трава растёт тремя ярусами, а опавшие листья, лежащие толстым слоем, не дают расти мхам и лишайникам.

Главная черта – световые режимы. Обилие света отмечается весной, пока нет листьев и во время листопада. В летнее время травяному покрову освещения не хватает. К особенностям широколиственного леса относится и состав почвы, насыщенный и органикой, и минералами. Листья деревьев содержат 5 % золы, состоящей из 20 % кальция, 2 % калия, 3 % кремния.

Зона широколиственных лесов

Широколиственные леса расположены между зонами тайги и степей. Этими лесами занята меньшая площадь, чем хвойными массивами, но растительный и животный мир представлен шире. Зона широколиственных лесов относится к умеренному морскому климату. Здесь мягкие зимы с температурой минус 10 градусов и длинное тёплое лето с 16-25 градусами. Времена года чётко выражены. Испарений и дождей поровну, поэтому заболоченных участков мало. Осадков выпадает в одних местах 500 мм, в других – 1000, на побережье океана 2000 мм.

Проблемы широколиственных лесов

Главная проблема этих лесов – вырубка. Вырубаются дубы с ценной древесиной. Берёзы рубят для заготовки дров. Другие деревья применяются в строительстве и для выпуска бумажной продукции. Много леса вырубается под пашни, для прокладывания дорог, под увеличивающиеся населённые пункты. Каждые 10 лет обезлесивается 1,4 миллиона кв. км.

Губит растительность атмосфера, загрязнённая вредными веществами. Много леса уничтожается лесными пожарами, причина которых непотушенный костёр или молния во время грозы. Так же проблема для леса – уничтожение птичьих гнёзд, муравейников и «домов» других лесных жителей. Много зверя и птицы убивают браконьеры. Люди в некоторых местах превращают лес в незаконные свалки.

Животные широколиственных лесов

Млекопитающие широколиственных лесов:

- копытные – лось, олень, косуля, кабан;

- грызуны — бобр, белка, ондатра, нутрии;

- хищники: волк, лисица, хорь, куница.

В некоторых местах живут стаи летучих мышей. Кроме перечисленных животных, широколиственные леса Европы населяют: маралы, изюбри, бурундуки и рыжие полёвки, желтогорлые мыши и сони, зайцы – беляки и русаки, ёж, лесные кошки и рыси. А так же бурые медведи, барсуки, горностаи, ласки и норки.

В лесах Карпатских гор прячутся олени, медведи, кабаны, зубры, снежный барс. В Американском лесу обитают скунсы и еноты. В лесу Дальнего Востока, в Китае и Корее встречают уссурийских кротов, маньчжурских зайцев и пятнистых оленей, горалов и гималайского медведя, енотовидных собак и амурского тигра, леопарда и лесного кота.

Из земноводных, в широколиственных лесах, много видов лягушек, тритоны, саламандры. И, конечно же, змеи и ужи, ящерицы и черепахи.

Птицы широколиственных лесов

В широколиственных лесах, с обилием корма и тепла, привольно птицам: глухарям и тетеревам, дроздам и снегирям. Так же кукушкам и дубоносам, осоедам, канюкам и голубям, аистам. Чаще это воробьиные: зяблик и мухоловка, скворец и ласточка, синица, жаворонок и пеночка. Много других маленьких пичужек: клестов, поползней, чижей, рябчиков.

Лес наполнен пением иволги и соловьёв. Хищные птицы: ястреб, лунь, сова, сыч и филин. В болоте селятся кулик, журавли, цапли, виды уток, гусей и чаек. Ни один лес не обходится без вороны, галки, сороки и грача. Из водоплавающей птицы много гусей, уток, встречаются и редкие «мандаринки». В азиатских лесах водятся личинкоед, белоглазка, голубая сорока, широкороты и фазаны.

Растения

В этих лесных массивах развито многолетнее широкотравье – травы, у которых листовые пластинки широкие. Растения, с отмирающей на зиму наземной частью, накапливают питательные вещества в корневищах, клубнях или луковицах. Весной они успевают зацвести до распускания листьев на деревьях, чтобы получить много света.

Некоторые травы одиночные, а другие захватывают обширные пространства расползающимися подземными побегами, не размножаясь семенами. Это заросли сныти обыкновенной, копытня, осоки волосистой, зеленчука жёлтого. Третьи зимуют с наземной зелёной частью.

Деревья

В широколиственном лесу насчитывается десяток с лишним видов деревьев. Они предпочитают мягкий климат и питательную почву. В России, восточнее Урала, где климат суровее, широколиственных деревьев поселившихся самостоятельно нет. Встречаются искусственные, акклиматизированные посадки. Древесная растительность в широколиственном лесу расположена ярусами:

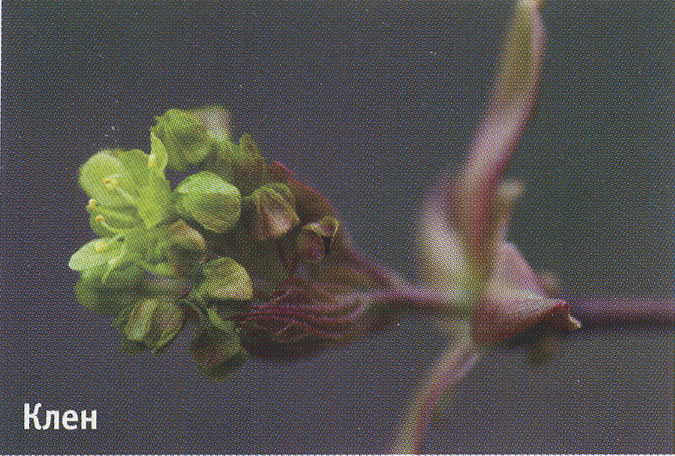

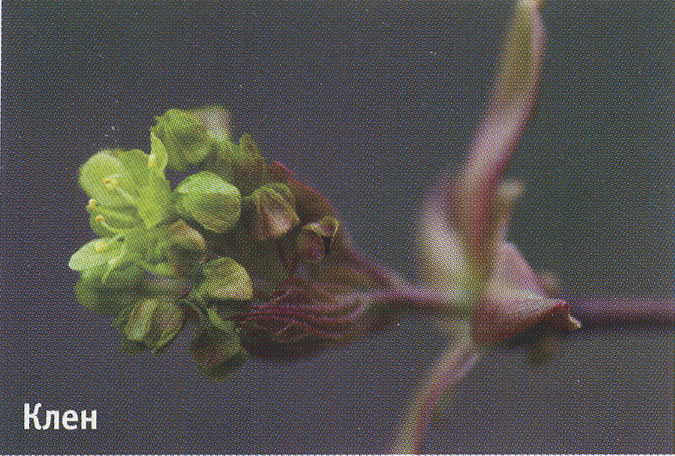

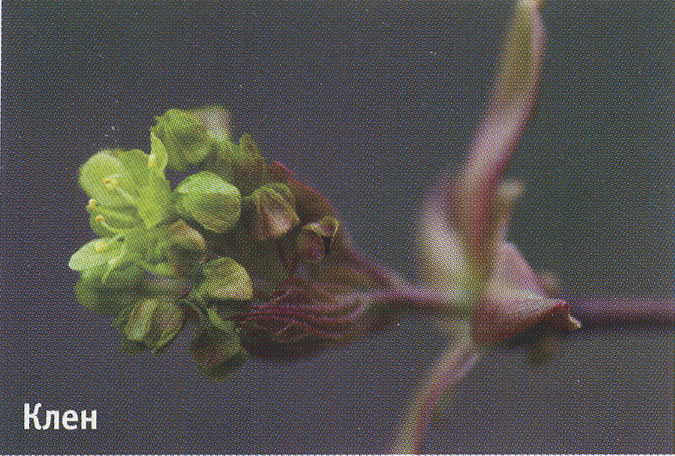

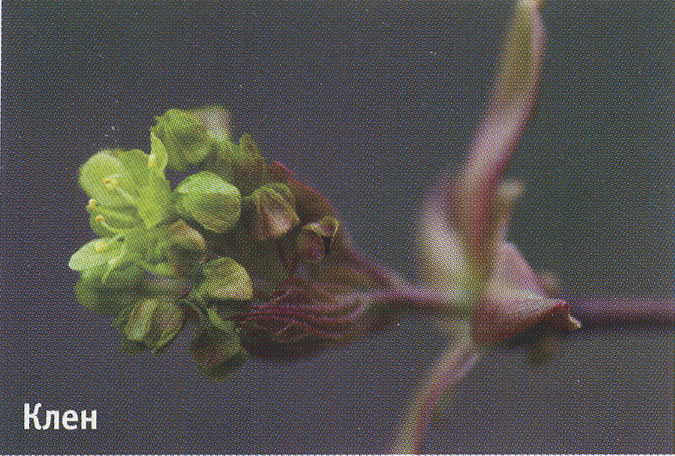

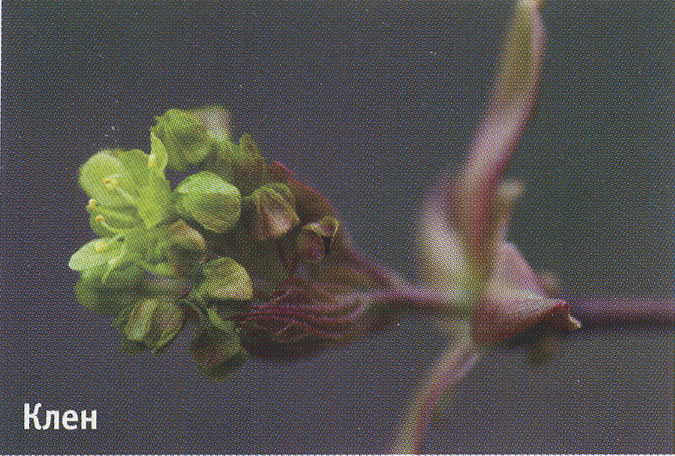

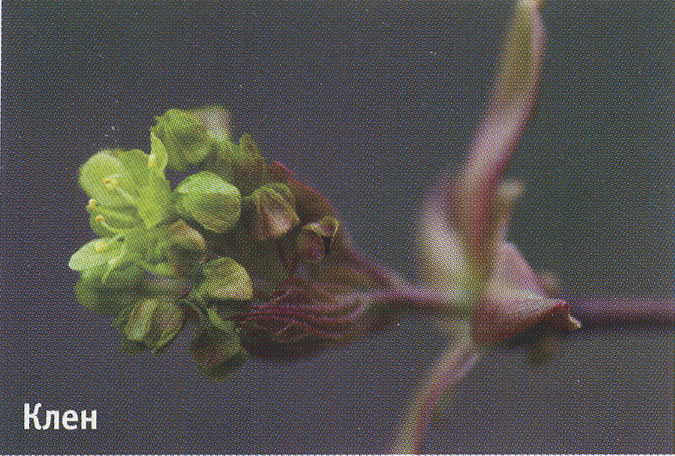

- Крепкие высокие деревья — дуб, липа, клён, ясень.

- Второй ярус занят дикими яблонями, грушами.

- Под ними и между ними пространство занято деревоподобными кустарниками — крушиной и черемухой, боярышником, бересклетом, калиной и рябиной.

У дуба, лещины и ольхи цветки распускаются раньше листьев – это ветроопыляемые растения. Деревья, опыляемые насекомыми, зацветают не в одно и то же время.

Экосистема широколиственных лесов

Эти леса считаются исчезающими лесными экосистемами, к которым относятся устойчивые, своеобразные сообщества животного и растительного мира, соединенные связями для получения энергии. Отличия лесных экосистем:

- Сохранились леса, не изменённые человеком.

- Это обширные экосистемы планеты.

- Дают человеку много полезного: древесину, продукты питания, техническое сырьё.

Главная роль в сообществе принадлежит растениям – они запасают органические вещества. Потребители – представители животного мира. Погибшие животные и опавшие листья разлагаются редуцентами – червями и микроорганизмами.

Итоги

Много широколиственных лесов уничтожено или намного уменьшена площадь. Сохранёнными остались массивы в труднодоступных для человека местах и в заповедных зонах. Эти леса расположены в Северном полушарии разобщёнными территориями. Азиатский лес представлен разнообразием растительности, с лианами и папоротниками – эпифитами. В европейских лесах чаще буковые деревья, дуб, граб, ясень, липа и другие породы.

“Выбирая породу дерева… Широколиственные”

Этой публикацией мы завершаем цикл статей о выборе деревьев для посадки на участке. Наш обзор охватывает в первую очередь породы деревьев, произрастающих в центральных областях европейской части России, и мы приводим далеко не полный перечень разновидностей и форм интродуцируемых видов. Следовало бы ожидать, что такое разнообразию должно обеспечить создание разных по замыслу и гармоничных по воплощению ландшафтных композиции, однако ремесленники, называющие себя ландшафтными архитекторами, но не имеющие специального образования, тиражируют в разном сочетании десяток вариантов набивших оскомину своей трафаретностью проектов, выполненных с помощью компьютерных программ.

В европейской части России одним из основных лесообразующих видов является липа мелколистная, или сердцевидная (Tilia cordata). Характерной черной среднерусской усадьбы XIX века были липовые аллеи, придававшие ей неповторимый величественно-монументальный колорит. Останки таких аллей, представляющие собой огромные дуплистые деревья, повсеместно сохранились до наших дней, что говорит об очень большой долговечности липы. Это дерево, обладая крайне мягкой древесиной, плохо сопротивляется проникновению возбудителей гнили, однако поражается только сердцевина ствола. Мощные блокировочные реакции не позволяют гнили проникать в жизненно важную заболонь, поэтому старые липы с дуплистыми, пустыми внутри стволам вполне жизнеспособны и, самое главное, очень устойчивы.

Использовать липу в декоративных и реакционных целях можно очень широко. Это растение великолепно переносит обрезку и кроме аллейных, одиночных и групповых посадок шпалерного типа. Липа обладает высокой теневыносливостью, ее можно высаживать на затененных участках (у закрывающих солнце высоких стен зданий, глухих заборов, под пологом деревьев идр.).

Есть у л. мелколистной и отрицательные особенности, в первую очередь это подверженность болезням. Поэтому при покупке посадочного материала необходимо убедиться в отсутствии признаков заболеваний. Высаженные растения также должны подвергаться регулярному лесопатологическому обследованию с целью своевременного проведения мероприятий по борьбе с болезнями на ранних этапах их развития.

Можно использовать и другие виды липы, в частности л. крупнолистную (T. platyphyllos), естественно произрастающую в Западной Европе. Многолетний опыт использования этой породы в озеленении Московского региона говорит о целом ряде ее преимуществ по сравнению с л. мелколистной. В первую очередь это более красивый внешний вид в аллейных и групповых посадках и более высокая устойчивость к болезням и вредителям.

Липа требует хорошего плодородия почвы, поэтому при ее посадке следует использовать земельные смеси с большим содержанием гумуса или подбирать участки со средними и тяжелыми почвами. Из всех широколиственных пород это дерево самое влаголюбивое и должно быть обеспечено достаточным количеством почвенной влаги.

Дуб является главным лесообразователем широколиственных лесов Европы. В европейской части России произрастает дуб черешчатый (Quergus robur) – одно из самых долговечных и крупных наших деревьев. Тем не менее в посадках, за исключением парков, это растение встречается достаточно редко, хотя по ряду свойств ему нет равных. В частности, д. черешчатый обладает высочайшей рекреационной устойчивостью и крайне засухоустойчив.

На частных участках его используют в одиночных посадках. Он переносит умеренную обрезку, поэтому можно сформировать очень красивые солитеры с шаровидной, обратнояйцевидной и даже шатровидной формой кроны. Но следует иметь в виду, что эта порода медленно растет в молодом возрасте, поэтому желательно использовать крупномерные саженцы высотой 2,5-3 м с уже первично сформированной в питомнике кроной.

В парковых посадках можно создавать биогруппы д. черешчатого с расчетом выведения этой породы в первый ярус древостоя. Очень перспективен данный вид и для заменяющих посадок под спелыми и перестойными деревьями.

Для создания древесных групп на полуоткрытых пространствах и в аллеях лучше использовать д. красный (Q. rubra) – интродуцент североамериканского происхождения. Это очень эффектное дерево обладает целым рядом преимуществ по сравнению с д. черешчатым: нетребовательностью к плодородию почвы, способностью выдерживать ее кислую реакцию (однако оно не выносит известковых и влажных почв), устойчивостью к вредителям и болезням, в том числе и к мучнистой росе – бичу наших дубов, устойчивостью к дыму и газам. Кроме того, д. красный эффективно снижает шум транспорта и обладает хорошими фитонцидными свойствами. Многолетний опыт выращивания в биогруппах смешанного состава показывает, что д. красный очень хорошо сочетается с елью колючей, кленом остролистным и целым рядом других видов древесных растений.

В лесах нечерноземной зоны естественно произрастают два вида из семейства ильмовые: вяз гладкий (Ulmus laevis) и в. шершавый (U. scabra). Это крупные деревья, входящие в состав главенствующего яруса широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Применение данных видов в целях озеленения в последние десятилетия сдерживается широко распространенным заболеванием – голландской болезнью ильмовых. Все же, вследствие уникального строения побеговой системы, в. шершавый рекомендуется для создания шпалерных посадок экранного типа. У растений этого вида с помощью обрезки и подвязки к шпалере легко формируются вееровидные кроны, благодаря которым можно отгородиться от близко расположенных высоких зданий.

Для посадок другого предназначения лучше использовать устойчивый к голландской болезни в. приземистый (U. pumila), естественно произрастающий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ясень

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) – типичное растение главенствующего яруса широколиственных лесов черноземных областей. Севернее Москвы в лесах естественного происхождения почти не встречается, однако в городских посадках – одно из самых распространенных и любимых деревьев. Объясняется это относительно легкой переносимостью саженцами пересадки, быстрым ростом и, самое главное, очень высокой способностью к регенерации. Даже после варварской обрезки, когда спилены все ветви и остается только голый, торчащий в виде столба кусок ствола, побеговая система быстро восстанавливается. Ясень способен в течение своей жизни выдерживать даже несколько таких, смертельных для большинства других видов, операций. Подобные приемы обрезки, безусловно, сильно сокращают продолжительность его жизни, поэтому данный пример нив коем случае не является рекомендацией по уходу за деревьям ясеня и только показывает потенциальные возможности растения.

Использовать я. Обыкновенный можно практически во всех типах посадок: одиночных, аллейных, декоративных и парковых группах, как смешанных, так и чистого состава. Для одиночных и групповых посадок на переднем плане лучше выбирать его декоративные формы с эффектной кроной.

Для создания декоративных композиций подходят и интродуцируемые виды ясеня. Наиболее известны введенные у нас в культуру еще в конце XIX столетия я. американский (F.americana) и я. пушистый, или пенсильванский (F. pubescens), также имеющие декоративные формы.

К недостаткам всех видов ясеня следует отнести плохую переносимость поздневесенних заморозков и низкую устойчивость к поражению вредителями и болезнями. После заморозков кроны ясеня быстро восстанавливаются, а для предотвращения размножения вредителей и развития болезней необходима регулярная лесопатологическая диагностика, на основании которой принимаются решения о мероприятиях по дальнейшему уходу за растениями.

Кроме широко распространенного в лесах Европы клена остролистного (Acer platanoides), в широколиственных лесах черноземной части России естественно произрастают еще два вида клена: к. татарский (A. tataricum) и к. полевой (A. campestre).

Клен татарский – крупный кустарник или небольшое деревце, до 9 м высотой, хорошо поддающееся формовке. Листья, в отличие от листьев к. остролистного, цельные или слегка лопастные. Осенью их желтая и красноватая окраска необыкновенно эффектна. Очень наряден этот вид в мае, во время цветения, и в июне, когда завязавшиеся плоды-крылатки приобретают темно-красный цвет. Клен татарский может использоваться в одиночных и групповых посадках, а также в качестве подлеска под крупными деревьями, улучшая почву для лиственниц, сосен, берез, дубов и других деревьев первого яруса. Хорошо переносит стрижку, поэтому подойдет для создания высоких (до 4 м) живых изгородей.

Клен полевой – растение более теплолюбивое и требовательное к почве, чем к. остролистный и к. татарский. Достигает высоты 15 м, растет быстро и отличается долговечностью. Широко используется в озеленении в черноземных областях. Применяется в аллейной, одиночной и групповой посадке, а также в качестве деревьев второго яруса в лесопарках.

Клен остролистный – самый популярный и известный вид клена лесов Европы. Дерево, вырастающее до 30 м в высоту, с плотной ширококруглой кроной. Большие размеры, прекрасная густая крона, стройный ствол, орнаментальная листва – качества, за которые эта порода высоко ценится в зеленом строительстве. Клен остролистный – один из лучших видов деревьев для одиночных, аллейных посадок и красочных мощных групп. Особенно эффектно его осенний наряд выделяется на фоне хвойных пород.

К плодородию и влажности почвы довольно требователен, растет быстро, теневынослив. Хорошо выдерживает пересадку и городские условия, ветроустойчив. Перечисленные качества служат основанием для принятия ландшафтных решений и выбора технологий при использовании этой древесной породы в озеленении.

Все сказанное выше относится к типичной форме к. остролистного. За многовековое использование этого вида в культуре было отобрано большое количество декоративных форм, различающихся по окраске и форме листвы, характеру и форме кроны, особенности роста.

Виды деревьев, доминирующие в растительных сообществах, называют эдификаторами, что в переводе означает «средообразователи». Именно они создают ту фитосреду, к которой вынуждены приспосабливаться растения подчиненных ярусов: кустарники, травы, мхи. В ней находят свою нишу животные, в том числе птицы и насекомые, развиваются грибы, и не только разрушающие древесину трутовики, но и микоризообразователи – очень нужные растения и хорошо нам известные по многим съедобным видам. Создание на своем участке такой природной среды – вот та цель, к которой нужно стремиться, и начинать следует именно с деревьев.

Первый шаг – в целях сохранения существующей древесиной растительности в будущих проектных решениях должна быть проведена инвентаризация ее элементов. Затем следует проектирование и посадка деревьев. На следующем этапе создаются композиции из кустарников и травянистых многолетников. Но эти варианты выходят за рамки темы данной статьи и являются предметом отдельного обсуждения.

Сергей ШКАРИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Выбирая породу дерева. Широколиственные

Э та публикация продолжает цикл статей о выборе деревьев для посадки на участке ( хвойные и мелколиственные ). Мы приводим далеко не полный перечень разновидностей и форм интродуцируемых видов – наш обзор охватывает в первую очередь породы деревьев произрастающих в центральных областях Европейской части России. Такое разнообразие должно обеспечить создание разных по замыслу и гармоничных по воплощению ландшафтных композиций.

Широколиственные деревья

В европейской части России одним из основных лесообразующих видов является липа мелколиственная, или сердцевидная (Tilia cordata). Характерной чертой среднерусской усадьбы XIX века были липовые аллеи, придававшие ей неповторимый величественно-монументальный колорит. Остатки таких аллей, представляющие собой огромные дуплистые деревья, повсеместно сохранились до наших дней, что говорит об очень большой долговечности липы.

Это дерево, обладая крайне мягкой древесиной, плохо сопротивляется проникновению возбудителей гнили, однако поражается только сердцевина ствола. Мощные блокировочные реакции не позволяют гнили проникать в жизненно важную заболонь, поэтому старые липы с дуплистыми, пустыми внутри стволами вполне жизнеспособны и, самое главное, очень устойчивы.

Использовать липу в декоративных и рекреационных целях можно очень широко:

- это растение великолепно переносит обрезку;

- кроме аллейных, одиночных и групповых посадок может использоваться для заградительных посадок шпалерного типа;

- липа обладает высокой теневыносливостью, ее можно высаживать на затененных участках (у закрывающих солнце высоких стен зданий, глухих заборов, под пологом деревьев и др.)

Есть у липы сердевидной и отрицательные особенности:

- в первую очередь это подверженность болезням. Поэтому при покупке посадочного материала необходимо убедиться в отсутствии признаков заболеваний.

- высаженные растения должны подвергаться регулярному лесопатологическому обследованию с целью своевременного проведения мероприятий по борьбе с болезнями на ранних этапах их развития.

Можно использовать и другие виды липы, в частности, липу крупнолистную (Tilia platyphyllos), естественно произрастающую в Западной Европе. Многолетний опыт использования этой породы в озеленении Московского региона говорит о целом ряде ее преимуществ по сравнению с липой мелколистной:

- в первую очередь это более красивый внешний вид в аллейных и групповых посадах;

- более высокая устойчивость к болезням и вредителям.

Является главным лесообразователем широколиственных лесов Европы. В европейской части России произрастает дуб черешчатый (Quergus robur), – одно из самых долговечных и крупных наших деревьев.

Тем не менее, в посадках, за исключением парков, это растение встречается достаточно редко, хотя по ряду свойств ему нет равных. В частности, дуб черешчатый обладает высочайшей рекреационной устойчивостью и крайне засухоустойчив.

Широколистные деревья

Две большие группы деревьев включают широколистные и хвойные деревья. Третью группу образуют пальмы, но из-за того, что они на самом деле не деревья, а травянистые растения, к широколистным деревьям их не относят, хотя именно у них листья самые большие.

У широколистных деревьев листья обычно широкие и плоские. В отличие от этого у хвойных они узкие, игольчатые или крохотные чешуевидные. Другое различие состоит в том, что у широколистных имеются цветки, а у хвойных – шишки. Наконец, большинство хвойных вырабатывает смолу, тогда как у широколистных такой способностью обладают лишь немногие.

Листопадные деревья

Поскольку широколистные деревья, к примеру клены и вязы, каждую осень сбрасывают листву (так же как и большинство других широколистных деревьев средней полосы), названия «листопадные» и «широколистные» стали восприниматься как синонимы. Хвойные же обычно называют вечнозелеными, поскольку они остаются зелеными круглый год.

Однако такое разделение, как это часто бывает в ботанике, нельзя считать достаточно строгим. Многие широколистные деревья и кустарники, такие, как рододендрон и виргинский дуб, сохраняют листву весь год. А, например, лиственница, относящаяся к хвойным, сбрасывает свои иголки с началом холодов.

Осенью, когда дни становятся короче и температура воздуха холоднее, деревья сбрасывают листья – начинается листопад. Смысл сброса листьев сохранить влагу. Листья с большой площадью поверхности испаряют много влаги. Но с наступлением холодов, вода к корням деревьев из промерзшей земли поступает хуже, следовательно беречь воду становится важным для широколистных деревьев.

Хвойные деревья испаряют меньше влаги с иголок, и могут выжить не сбрасывая хвою.

Когда деревья сбрасывают листья?

Начало листопада подсказывает деревьям укорачивающийся световой день при одновременном понижении температуры. Когда сочетание двух этих факторов достигает определенной критической точки, широколистные деревья создают барьер из особых пробковых клеток в том месте, где черешок листа соединяется с веткой. Отрезанный от системы снабжения, т. е. от сосудистой системы дерева, лист постепенно погибает. Он уже не столь прочно удерживается на ветке и в конце концов опадает (впрочем, у буков и дубов сухие листья долго остаются на ветках). Вокруг ранки, образовавшейся при отделении листа, возникает слой особых клеток, препятствующий потере влаги и защищающий дерево от проникновения патогенных грибов.

В тех странах, где нет морозных зим, но существует четкое разделение па сухой сезон и сезон дождей, деревья сбрасывают листву в начале сухого сезона. В этом случае сигналом для листопада становится уменьшение влаги в почве.

Почки деревьев

Задолго до того, как опадут листья, на деревьях закладываются почки. Так дерево готовится к будущему году. Почки образуются в пазухах листьев, а также па концах веток. После того как дерево сбросило все листья, они хорошо видны, и по их расположению, а также их внешнему виду можно легко опреде-пи’гь породу дерева.

Почки обычно прикрыты чешуями, не дающими им засохнуть. Под чешуями находятся клетки, которые дадут начало приросту следующего года. Из одних почек вырастают облиственные побеги, а из других – цветки. Осенью и зимой почки бывают небольшими. Весной, в ответ на удлиняющийся день, бурное движение древесных соков и повышение температуры, они набухают и лопаются.

Вырабатываемые деревом гормоны регулируют рост почек. Ветви деревьев обычно растут в ту сторону, куда были направлены почки. Если вы хотите сформировать крону дерева, обрезайте ветки над почкой, указывающей нужное вам направление. Однако помните, что побеги тянутся к свету и тень от других веток может изменить направление роста.

Опыление деревьев

Весной с ветвей дубов свешивается множество желтоватых сережек (по виду их можно принять за гусениц). Каждая такая сережка состоит из десятков мужских цветков без лепестков и чашелистиков, тесно прижатых друг к другу. Их задача – выпускать облака пыльцы, которую ветер перенесет на неприметные женские цветки, прячущиеся в пазухах листьев.

Многие древесные породы Северного полушария опыляются ветром. Это тополь, береза, грецкий орех, вяз и другие. Цветкам в сережках лепестки не нужны: они мешали бы ветру выдувать и разносить пыльцу, а для привлечения насекомых-опылителей они в данном случае тоже бесполезны, поскольку слишком мелки.

Клены занимают в этом смысле промежуточное положение. У них есть мужские и женские цветки (которые иногда находятся на разных деревьях), причем производящие пыльцу мужские цветки обычно собраны в висячие сережки, как и у ветроопыляемых деревьев. Цветки их очень малы – еще один признак опыления ветром. Но у цветков некоторых видов клена есть лепестки, а у других цветки пахнут и привлекают насекомых-опылителей сладким нектаром.

Как листья меняют цвет?

Осенью лишенные питательных веществ и влаги, листья не могут образовывать новый хлорофилл. Старый же распадается, и зеленый цвет исчезает. По мере уменьшения количества хлорофилла начинают доминировать другие пигменты желтый и оранжевый, присутствовавшие и ранее, но скрытые хлорофиллом. Могут появляться красновато-пурпурные цвета в результате химических реакций, в которых участвуют сахара, накапливающиеся в листьях, когда ночи становятся холодными.

“Выбирая породу дерева… Широколиственные”

Этой публикацией мы завершаем цикл статей о выборе деревьев для посадки на участке. Наш обзор охватывает в первую очередь породы деревьев, произрастающих в центральных областях европейской части России, и мы приводим далеко не полный перечень разновидностей и форм интродуцируемых видов. Следовало бы ожидать, что такое разнообразию должно обеспечить создание разных по замыслу и гармоничных по воплощению ландшафтных композиции, однако ремесленники, называющие себя ландшафтными архитекторами, но не имеющие специального образования, тиражируют в разном сочетании десяток вариантов набивших оскомину своей трафаретностью проектов, выполненных с помощью компьютерных программ.

В европейской части России одним из основных лесообразующих видов является липа мелколистная, или сердцевидная (Tilia cordata). Характерной черной среднерусской усадьбы XIX века были липовые аллеи, придававшие ей неповторимый величественно-монументальный колорит. Останки таких аллей, представляющие собой огромные дуплистые деревья, повсеместно сохранились до наших дней, что говорит об очень большой долговечности липы. Это дерево, обладая крайне мягкой древесиной, плохо сопротивляется проникновению возбудителей гнили, однако поражается только сердцевина ствола. Мощные блокировочные реакции не позволяют гнили проникать в жизненно важную заболонь, поэтому старые липы с дуплистыми, пустыми внутри стволам вполне жизнеспособны и, самое главное, очень устойчивы.

Использовать липу в декоративных и реакционных целях можно очень широко. Это растение великолепно переносит обрезку и кроме аллейных, одиночных и групповых посадок шпалерного типа. Липа обладает высокой теневыносливостью, ее можно высаживать на затененных участках (у закрывающих солнце высоких стен зданий, глухих заборов, под пологом деревьев идр.).

Есть у л. мелколистной и отрицательные особенности, в первую очередь это подверженность болезням. Поэтому при покупке посадочного материала необходимо убедиться в отсутствии признаков заболеваний. Высаженные растения также должны подвергаться регулярному лесопатологическому обследованию с целью своевременного проведения мероприятий по борьбе с болезнями на ранних этапах их развития.

Можно использовать и другие виды липы, в частности л. крупнолистную (T. platyphyllos), естественно произрастающую в Западной Европе. Многолетний опыт использования этой породы в озеленении Московского региона говорит о целом ряде ее преимуществ по сравнению с л. мелколистной. В первую очередь это более красивый внешний вид в аллейных и групповых посадках и более высокая устойчивость к болезням и вредителям.

Липа требует хорошего плодородия почвы, поэтому при ее посадке следует использовать земельные смеси с большим содержанием гумуса или подбирать участки со средними и тяжелыми почвами. Из всех широколиственных пород это дерево самое влаголюбивое и должно быть обеспечено достаточным количеством почвенной влаги.

Дуб является главным лесообразователем широколиственных лесов Европы. В европейской части России произрастает дуб черешчатый (Quergus robur) – одно из самых долговечных и крупных наших деревьев. Тем не менее в посадках, за исключением парков, это растение встречается достаточно редко, хотя по ряду свойств ему нет равных. В частности, д. черешчатый обладает высочайшей рекреационной устойчивостью и крайне засухоустойчив.

На частных участках его используют в одиночных посадках. Он переносит умеренную обрезку, поэтому можно сформировать очень красивые солитеры с шаровидной, обратнояйцевидной и даже шатровидной формой кроны. Но следует иметь в виду, что эта порода медленно растет в молодом возрасте, поэтому желательно использовать крупномерные саженцы высотой 2,5-3 м с уже первично сформированной в питомнике кроной.

В парковых посадках можно создавать биогруппы д. черешчатого с расчетом выведения этой породы в первый ярус древостоя. Очень перспективен данный вид и для заменяющих посадок под спелыми и перестойными деревьями.

Для создания древесных групп на полуоткрытых пространствах и в аллеях лучше использовать д. красный (Q. rubra) – интродуцент североамериканского происхождения. Это очень эффектное дерево обладает целым рядом преимуществ по сравнению с д. черешчатым: нетребовательностью к плодородию почвы, способностью выдерживать ее кислую реакцию (однако оно не выносит известковых и влажных почв), устойчивостью к вредителям и болезням, в том числе и к мучнистой росе – бичу наших дубов, устойчивостью к дыму и газам. Кроме того, д. красный эффективно снижает шум транспорта и обладает хорошими фитонцидными свойствами. Многолетний опыт выращивания в биогруппах смешанного состава показывает, что д. красный очень хорошо сочетается с елью колючей, кленом остролистным и целым рядом других видов древесных растений.

В лесах нечерноземной зоны естественно произрастают два вида из семейства ильмовые: вяз гладкий (Ulmus laevis) и в. шершавый (U. scabra). Это крупные деревья, входящие в состав главенствующего яруса широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Применение данных видов в целях озеленения в последние десятилетия сдерживается широко распространенным заболеванием – голландской болезнью ильмовых. Все же, вследствие уникального строения побеговой системы, в. шершавый рекомендуется для создания шпалерных посадок экранного типа. У растений этого вида с помощью обрезки и подвязки к шпалере легко формируются вееровидные кроны, благодаря которым можно отгородиться от близко расположенных высоких зданий.

Для посадок другого предназначения лучше использовать устойчивый к голландской болезни в. приземистый (U. pumila), естественно произрастающий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ясень

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) – типичное растение главенствующего яруса широколиственных лесов черноземных областей. Севернее Москвы в лесах естественного происхождения почти не встречается, однако в городских посадках – одно из самых распространенных и любимых деревьев. Объясняется это относительно легкой переносимостью саженцами пересадки, быстрым ростом и, самое главное, очень высокой способностью к регенерации. Даже после варварской обрезки, когда спилены все ветви и остается только голый, торчащий в виде столба кусок ствола, побеговая система быстро восстанавливается. Ясень способен в течение своей жизни выдерживать даже несколько таких, смертельных для большинства других видов, операций. Подобные приемы обрезки, безусловно, сильно сокращают продолжительность его жизни, поэтому данный пример нив коем случае не является рекомендацией по уходу за деревьям ясеня и только показывает потенциальные возможности растения.

Использовать я. Обыкновенный можно практически во всех типах посадок: одиночных, аллейных, декоративных и парковых группах, как смешанных, так и чистого состава. Для одиночных и групповых посадок на переднем плане лучше выбирать его декоративные формы с эффектной кроной.

Для создания декоративных композиций подходят и интродуцируемые виды ясеня. Наиболее известны введенные у нас в культуру еще в конце XIX столетия я. американский (F.americana) и я. пушистый, или пенсильванский (F. pubescens), также имеющие декоративные формы.

К недостаткам всех видов ясеня следует отнести плохую переносимость поздневесенних заморозков и низкую устойчивость к поражению вредителями и болезнями. После заморозков кроны ясеня быстро восстанавливаются, а для предотвращения размножения вредителей и развития болезней необходима регулярная лесопатологическая диагностика, на основании которой принимаются решения о мероприятиях по дальнейшему уходу за растениями.

Кроме широко распространенного в лесах Европы клена остролистного (Acer platanoides), в широколиственных лесах черноземной части России естественно произрастают еще два вида клена: к. татарский (A. tataricum) и к. полевой (A. campestre).

Клен татарский – крупный кустарник или небольшое деревце, до 9 м высотой, хорошо поддающееся формовке. Листья, в отличие от листьев к. остролистного, цельные или слегка лопастные. Осенью их желтая и красноватая окраска необыкновенно эффектна. Очень наряден этот вид в мае, во время цветения, и в июне, когда завязавшиеся плоды-крылатки приобретают темно-красный цвет. Клен татарский может использоваться в одиночных и групповых посадках, а также в качестве подлеска под крупными деревьями, улучшая почву для лиственниц, сосен, берез, дубов и других деревьев первого яруса. Хорошо переносит стрижку, поэтому подойдет для создания высоких (до 4 м) живых изгородей.

Клен полевой – растение более теплолюбивое и требовательное к почве, чем к. остролистный и к. татарский. Достигает высоты 15 м, растет быстро и отличается долговечностью. Широко используется в озеленении в черноземных областях. Применяется в аллейной, одиночной и групповой посадке, а также в качестве деревьев второго яруса в лесопарках.

Клен остролистный – самый популярный и известный вид клена лесов Европы. Дерево, вырастающее до 30 м в высоту, с плотной ширококруглой кроной. Большие размеры, прекрасная густая крона, стройный ствол, орнаментальная листва – качества, за которые эта порода высоко ценится в зеленом строительстве. Клен остролистный – один из лучших видов деревьев для одиночных, аллейных посадок и красочных мощных групп. Особенно эффектно его осенний наряд выделяется на фоне хвойных пород.

К плодородию и влажности почвы довольно требователен, растет быстро, теневынослив. Хорошо выдерживает пересадку и городские условия, ветроустойчив. Перечисленные качества служат основанием для принятия ландшафтных решений и выбора технологий при использовании этой древесной породы в озеленении.

Все сказанное выше относится к типичной форме к. остролистного. За многовековое использование этого вида в культуре было отобрано большое количество декоративных форм, различающихся по окраске и форме листвы, характеру и форме кроны, особенности роста.

Виды деревьев, доминирующие в растительных сообществах, называют эдификаторами, что в переводе означает «средообразователи». Именно они создают ту фитосреду, к которой вынуждены приспосабливаться растения подчиненных ярусов: кустарники, травы, мхи. В ней находят свою нишу животные, в том числе птицы и насекомые, развиваются грибы, и не только разрушающие древесину трутовики, но и микоризообразователи – очень нужные растения и хорошо нам известные по многим съедобным видам. Создание на своем участке такой природной среды – вот та цель, к которой нужно стремиться, и начинать следует именно с деревьев.

Первый шаг – в целях сохранения существующей древесиной растительности в будущих проектных решениях должна быть проведена инвентаризация ее элементов. Затем следует проектирование и посадка деревьев. На следующем этапе создаются композиции из кустарников и травянистых многолетников. Но эти варианты выходят за рамки темы данной статьи и являются предметом отдельного обсуждения.

Сергей ШКАРИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук